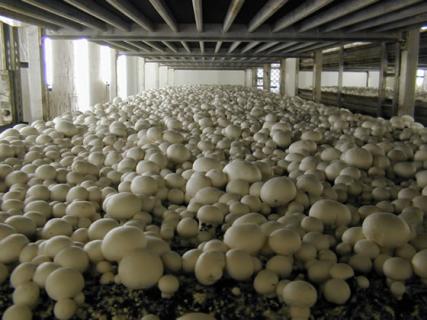

Разведение шампиньонов. Шампиньон двуспоровый (Agari- eus bisporus) культивируют более 300 лет. Сначала культура возникла в Италии, затем распространилась во Франции. В России шампиньоны начали выращивать в середине XVIII ст. В настоящее время их возделывают во всех странах Европы и на других континентах. Из шампиньонов готовят более 200 блюд. Благодаря высокой пищевой ценности и хорошим вкусовым качествам мировое производство шампиньонов уже превысило 800 тыс. т. Шампиньоны можно успешно культивировать на протяжении всего года. Урожайность их достигает 100—150 кг/М полезной площади за оборот культуры, годовая урожайность—100— 120, а в лучших хозяйствах — и до 400—500 кг/м2. Длительное время в нашей стране шампиньоны выращивали в основном в зимних теплицах после основной культуры, в различных приспособленных помещениях — подвалах, овощехранилищах, шахтах, каменоломнях. Сейчас в ряде промышленных центров и вокруг городов построены специальные сооружения — шампиньонницы для выращивания грибов на промышленной основе.

От качества мицелия, представляющего собой посевной материал для производства грибов, зависит последующий выход продукции. Он должен иметь высокую жизнедеятельность, обеспечивающую быстрое разрастание гиф в компосте, принадлежать к отселекционированному сорту, обладающему высокой урожай ностью, устойчивостью к заболеваниям, хорошими товарными качествами и т. д. Такой мицелий получают в специальных лабораториях. Выращенный в лабораториях стерильный мицелий и измельценный на кусочки величиной с орех называют посадочным мицелием, если в качестве субстрата использовалось зерно злаков — посевным. Посевной мицелий можно высаживать при помощи механизмов рядовым или гнездовым способом. Лучше использовать посевной мицелий, так как каждое зерно является источником инокуляции и дополнительным источником питания для мицелия.

Лучшим субстратом для выращивания шампиньонов является компост, приготовленный из конского навоза здоровых лошадей, которых кормят сеном, овсом, ячменем, а на подстилку используется пшеничная или ржаная солома. Конский навоз складывают в штабеля, а когда он разогреется, трижды перелопачивают (переворачивают). Навоз с соломой считается хорошо перепревшим, когда он приобретает темно-коричневый цвет, мелкозернистую структуру и теряет запах аммиака. В качестве заменителей конского навоза можно использовать навоз других животных, куриный помет, отходы мясоперерабатывающей промышленности, минеральные удобрения. Когда компост готов, его пропаривают под пленкой при температуре 58-60 °С. Для этого из котельной к площадке с компостом подводят пар и пускают его под полиэтиленовую пленку, которой плотно укрыты кучи с компостом. Пропарка длится 24 ч, затем 3—4 дня идет отпотевание. После этого компост завозят в помещение, где укладывают в гряды или стеллажи (ящики). Такой способ применяют на специализированных предприятиях.

Высаживают мицелий в шахматном порядке на расстоянии 20—25 см друг от друга. Приподнимают верхний слой компоста на глубину 5 см. Кладут кусочек грибницы и плотно прижимают приподнятым слоем компоста. Рядом делают небольшое отверстие для доступа воздуха к грибнице. Если инокуляцию производят зерновым мицелием, то предварительно снимают верхний 3- сантиметровый слой субстрата и мицелий рассевают по поверхности грядки. Затем посев прикрывают снятым слоем компоста и почву уплотняют для создания контакта мицелия с субстратом Норма высева зернового мицелия—300—400 г/м2 или 400— 500 г мицелия, выращенного на навозе. Во время инокуляции влажность субстрата не должна превышать 60 %. В теплицах температура закладываемой в ящики компостной массы 25—27 °С. В дальнейшем мицелий хорошо, растет при температуре 22—25° и относительной влажности воздуха 80 %. Помещение следует часто проветривать, но не допускать сквозняков. При вентиляции его достигается оптимальное содержание углекислого газа, аммиака и влажности воздуха.

Шампиньоны можно выращивать в открытых грядках и в закрытых помещениях. В последнем используют ящики, которые располагают в несколько ярусов для рационального использования площади. В современных специализированных хозяйствах для внесения посевного мицелия в компост используют механизмы. Существуют устройства, движущиеся над ящиками и смешивающие мицелий по всей глубине. Ящик опрокидывают верх дном, высыпают компост на ленту транспортера. Здесь он перемешивается с мицелием и возвращается в ящики, затем уплотняется специальным прессом. При посадке мицелия, выращенного на навозе, значительно увеличивается доля ручного труда. Через 10—12 дней следует проверить; прижилась ли грибница. Для этого в нескольких местах приподнимают компост. Если вокруг кусочков грибницы образовался белый ватообразный налет с переходом его тонких нитей в компост, то грибница прижилась. Этого может не быть, если компост или слишком сырой (тогда необходимо чаще проветривать помещение), или слишком сухой (следует его слегка взбрызнуть водой). Когда грибница хорошо разрастается и на поверхности субстрата образуется сероватый с голубым оттенком налет, необходимо его вовремя покрыть парниковой землей слоем 3—5 см, так как при раннем или позднем засыпании землей ухудшается развитие мицелия шампиньонов и снижается их урожай. Покровная земля обеспечивает равномерную влажность субстрата, предохраняя его от высыхания. После засыпания землей необходимо снизить температуру до 16—18 °С.

Поливать, необходимо распылителями в виде тумана. При попадании воды в нижние слои с мицелием можно вызвать разложение грибницы. Влажность покровного слоя не должна превышать 60 % (при сжатии в руке почва слипается в комок, но не оставляет влажного следа). Не допускать, чтобы после полива покровной земли образовалась корка. При выращивании шампиньонов на грядках влажность субстрата регулируется путем полива и покрытия пленкой. Грибы здесь появляются через 35—40 дней, в специальных помещениях — через 20—30 суток. Плодоношение продолжается около трех месяцев. Грибы собирают до раскрытия покрывала, т. е. когда пленка, прикрывающая пластинки геменофора, натянулась, но не лопнула, а пластинки имеют бледно-розовый цвет. Собирают способом выкручивания, слегка прижимая грунт около основания ножки, чтобы не повредить грибницу. Образовавшуюся при этом ямку засыпают землей. Особенностью плодоношения является его волнообразный характер. В первые 2—3 дня отмечается незначительное плодоношение, в последующие 4—7 дней оно резко увеличивается. После этого наступает снижение урожайности, иногда даже перерывы, но через несколько дней количество плодовых тел вновь резко возрастает. Продолжительность каждой волны плодоношения колеблется от 2—3 до 5—7 дней. Наибольшая урожайность его в первой половине периода плодоношения. Не рекомендуется срезать шампиньоны, так как оставшиеся в почве части ножек загнивают и заселяются насекомыми. При образовании нескольких плодовых тел вместе (кустами) наряду со сформировавшимися имеются и такие, у которых шляпки присоединены к ножке и находятся на стадии зародыша, необходимо снимать весь куст, так как оставшиеся мелкие грибы вянут. После сбора урожая теплицы дезинфицируют.